한국의 안경에 대해서 고민하다

이십대 중반 무렵, 어떤 디자이너로서 어떤 디자인을 해야 하는지에 대한 정체성을 고민하던 시기가 있었습니다. 단지 내가 좋아하는 아이웨어를 디자인해야겠다는 막연한 생각과 그 시기 디자이너로서의 정체성에 대한 고민이 맞물려 한국의 안경을 디자인하게 되었습니다.

해가 뜨거웠던 여름철, 경복궁에 가서 몇 시간 동안 처마선을 바라보며 한옥의 처마선이 중국과 일본의 처마선과 다르다는 점을 알게 되었습니다. 한옥 건축가를 만나 질문하니, 한옥은 일정한 각도로 규격화되지 않으며, 한옥의 뒷배경에 따라 처마선이 달라진다고 하였습니다. 주변과 조화를 이루는 처마선이라는 점에 깊은 감명을 받았습니다.

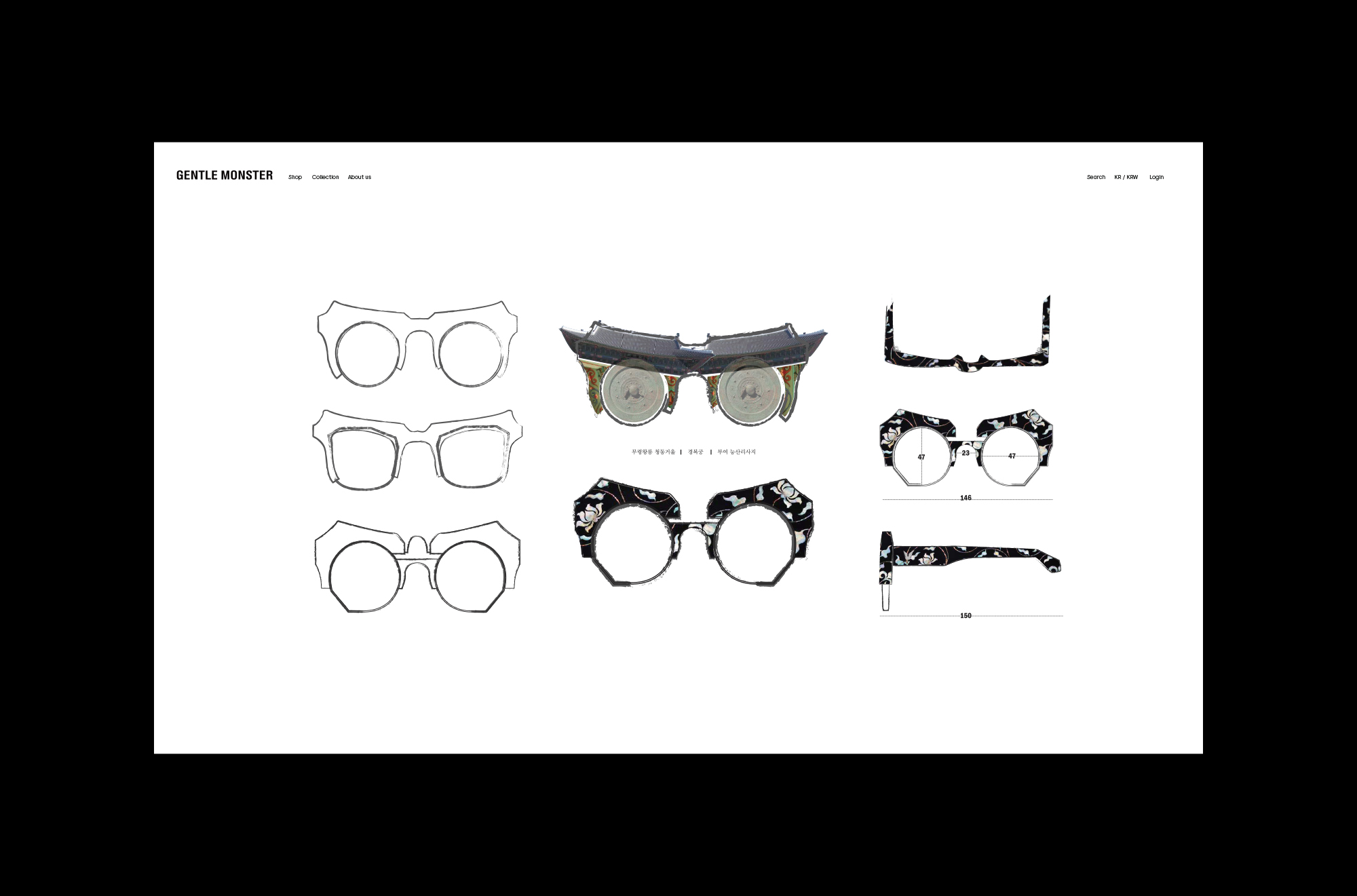

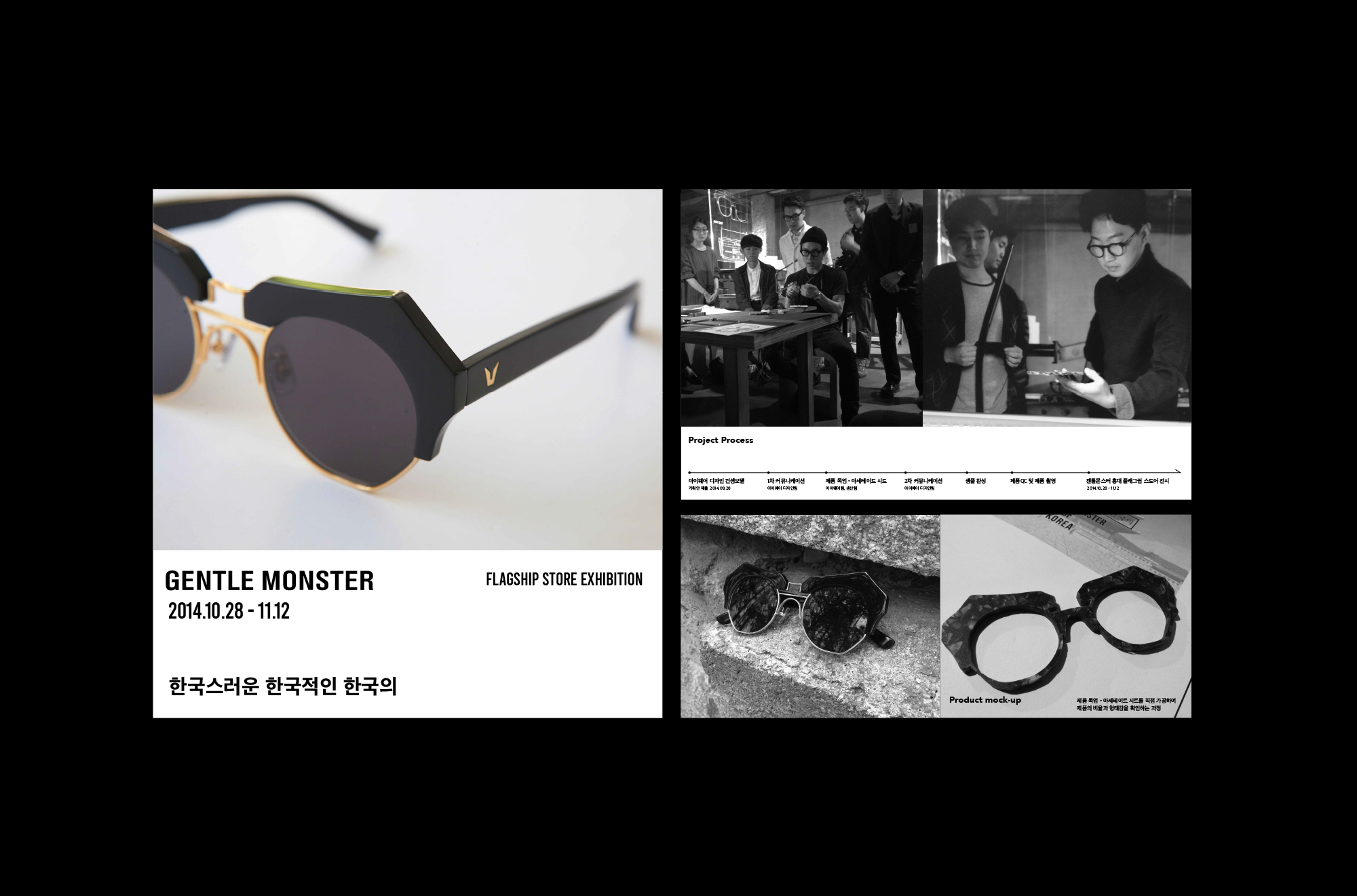

무수히 많은 처마선을 담은 스케치를 통해 내가 원하는 한국적인 처마선을 안경에 담기 위해 고민하였습니다. 그렇게 제작된 시안을 무작정 젠틀몬스터에 보냈고, 디자인 수정과 목업 과정을 거쳐 최종 샘플 과정까지 함께 제작해볼 수 있었습니다.

해당 제품은 젠틀몬스터 홍대 플래그쉽 스토어에서 2주간 전시되었습니다.

지금도 풀리지 않는 한국적인 디자인에 대한 정의는 여전히 어렵지만, 답을 찾아가고 있습니다.

Contemplating Korean Eyewear Design

In my mid-twenties, I experienced a period of introspection, questioning my identity as a designer and the kind of designs I should create. The vague notion that I should design eyewear I love intersected with my search for a designer identity, leading me to focus on Korean eyewear design.

One hot summer day, I spent several hours at Gyeongbokgung Palace, gazing at the eaves lines. I realized that the eaves of Hanok (traditional Korean houses) differ from those of Chinese and Japanese architecture. After consulting a Hanok architect, I learned that Hanok eaves are not standardized to a specific angle and vary depending on the background of the house. I was deeply impressed by the concept of eaves harmonizing with their surroundings.

Through countless sketches capturing various eaves lines, I pondered how to incorporate my ideal Korean eaves into eyewear. I impulsively sent my design drafts to Gentle Monster, and through rounds of design revisions and mock-up processes, we were able to create a final sample together.

Defining Korean design remains challenging, but I continue to seek answers.